未分類の最近のブログ記事

当館ホームページでは、「事業・講座一覧」を公開中です。

今年開館15周年を迎える奉行所では、人形浄瑠璃上演をはじめ、クラシックギター演奏会、松前神楽、歴史講座なども予定しております。

個々の詳細については、開催日が近づきましたら改めてお知らせいたします。

多くの皆様のご参加をお待ちしております!

本日11月1日より冬期営業時間となり、閉館が1時間早まります。

11月~3月の開館時間は9:00~17:00です。

なお、最終入館受付は16:45ですので、ご注意下さい。

奉行所向かいの売店「お休処いたくら柳野」は10:00~17:00の営業です。

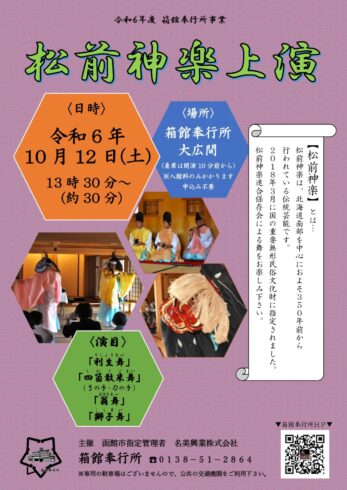

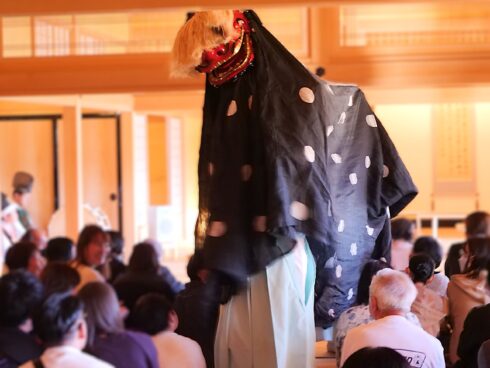

10月12日(土)13:30~大広間にて、国の重要無形民俗文化財の「松前神楽」を上演いたしました。

今年で7回目の開催となる「松前神楽」は、起源については諸説あるとされていますが、およそ350年の歴史を持つ伝統芸能です。最後の箱館奉行 杉浦誠の日記にも、幕末当時、お正月に「松前神楽」が行われていたという記録が残されていました。

松前神楽連合保存会の皆様による「利生舞(りしょうまい)」「四箇散米舞(しかさごまい)〔弓の手・刀の手〕」「翁舞(おきなまい)」「獅子舞(ししまい)」の4つの舞をご披露いただきました。

松前神楽連合保存会の皆様、ありがとうございました。

また、この日は多くのご観覧のお客様にお越しいただき、外国の方もご覧になられていました。日本の伝統芸能に触れていただき、思い出の一つとなっていれば嬉しく思います。

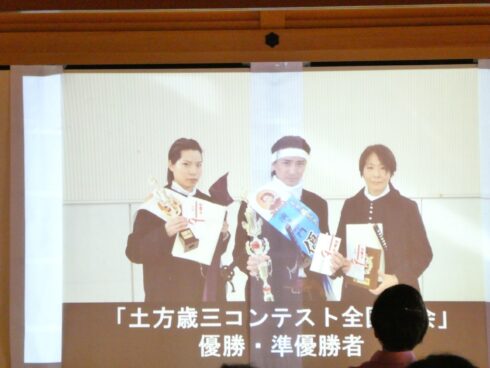

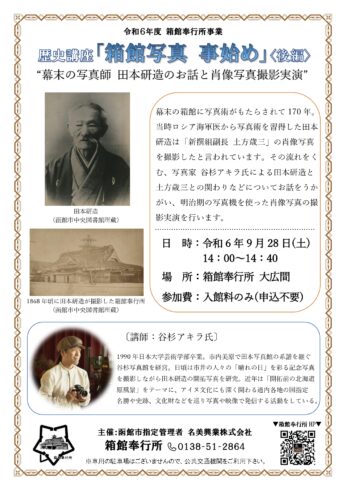

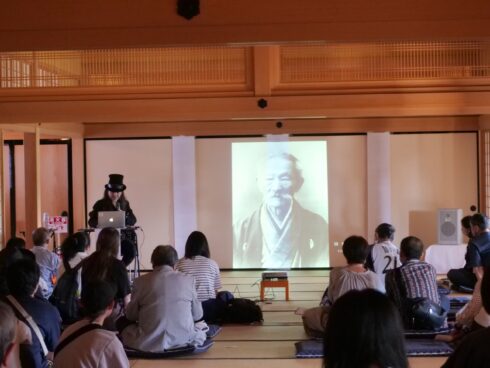

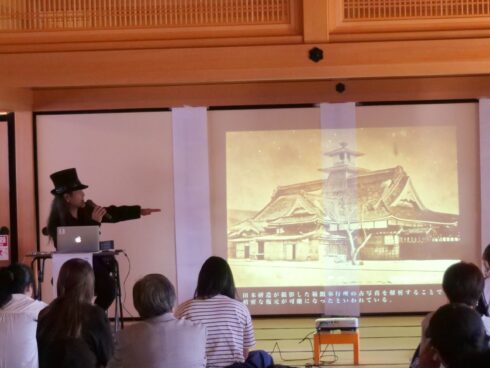

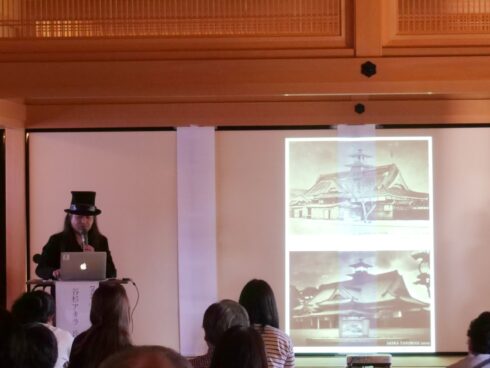

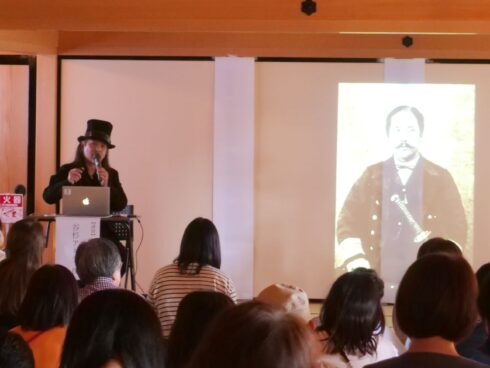

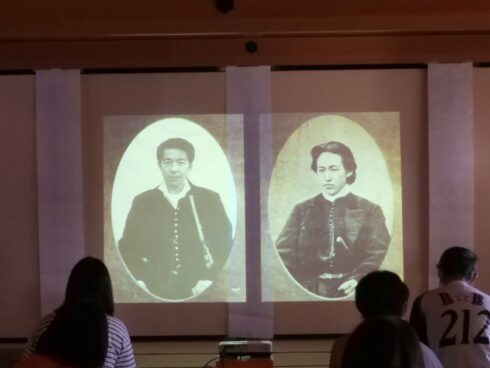

9月28日(土)14:00~大広間にて、歴史講座「箱館写真 事始め」後編”幕末の写真師 田本研造のお話と肖像写真撮影実演”を開催いたしました。

講師に田本写真館の系譜を継ぐ谷杉写真館の代表であり、写真家の谷杉アキラ氏をお迎えし、「新撰組副長 土方歳三」の肖像写真を撮影したと言われる田本研造について詳しくご紹介いただきました。

まず、大広間の襖にプロジェクターでスライド資料を投映し、土方歳三と田本研造の関わりなどについて谷杉氏のお話を聞いた後、南庭にて明治期の写真機を使った肖像写真の撮影実演を行いました。

この写真が無ければ、現在の箱館奉行所は復元されていなかったかもしれません。

明治末期の北海道を舞台にした「ゴールデンカムイ」という漫画には、なんと田本研造が登場するんですよ!というこぼれ話も飛び出しつつ、田本研造にまつわる様々な貴重な資料・お話を披露していただきました。

以下、講座に参加された方のアンケートの中からいくつか感想を紹介させていただきます。

☆「地元の方ならではの情報(撮影地)や実演が見られてとても貴重なひと時でした」

☆「今まで知らなかった貴重なお話を聞けてとても楽しかったです」

☆「当時の写真がどのように撮影されているかを見れてとても勉強になりました」

☆「大変良かった。ユーモアありエピソードもたくさんあり、谷杉さんのお話も上手であっという間でした。ゴールデンカムイも出てきて楽しかった!」

谷杉様、ご参加された皆様、ありがとうございました。